歯周病とは

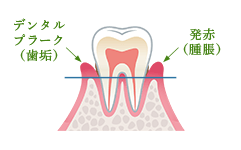

歯周病は歯垢(プラーク)の中で増殖した細菌による感染症で、歯肉の小さな炎症からはじまります。その炎症が歯周組織(歯肉、セメント質、歯根膜、歯槽骨)に広がると歯肉の腫れや歯周ポケットの形成、歯根膜、歯槽骨の破壊が進み最悪の場合は歯周組織で支えきれなくなった歯が抜け落ちてしまいます。

PERIODONTITIS

歯周病は歯垢(プラーク)の中で増殖した細菌による感染症で、歯肉の小さな炎症からはじまります。その炎症が歯周組織(歯肉、セメント質、歯根膜、歯槽骨)に広がると歯肉の腫れや歯周ポケットの形成、歯根膜、歯槽骨の破壊が進み最悪の場合は歯周組織で支えきれなくなった歯が抜け落ちてしまいます。

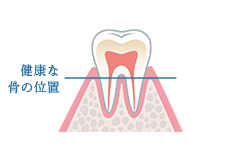

健康な歯周組織

歯肉炎

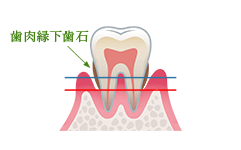

中程度の歯周炎

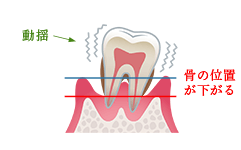

重度の歯周炎

歯周病は歯肉の腫れを改善しなければいけない病気です。腫れをとる為には歯石の除去やブラッシング方法の習得、生活習慣の改善を含めたトータルケアが必要です。治療期間は数回~数ヶ月かかるのが通常で、段階的に治療を進めていくことが大切です。

田中歯科では、各種検査を用いた正確な診断に基づき、経験豊富な歯科衛生士による初期治療を行います。また、初期治療では改善が望めない歯周病に対してご自身の歯を保存する為の歯周外科療法も行っております。「歯がぐらつく」「他院で抜歯と言われた」等でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

以下のような検査をもとに、現在の歯肉や骨の状態を把握して治療計画の立案をしていきます。歯周病は痛みなどの症状が出ないままに進行する病気です。まずはご自身の病状と治療方法について十分なカウンセリングを受けて下さい。

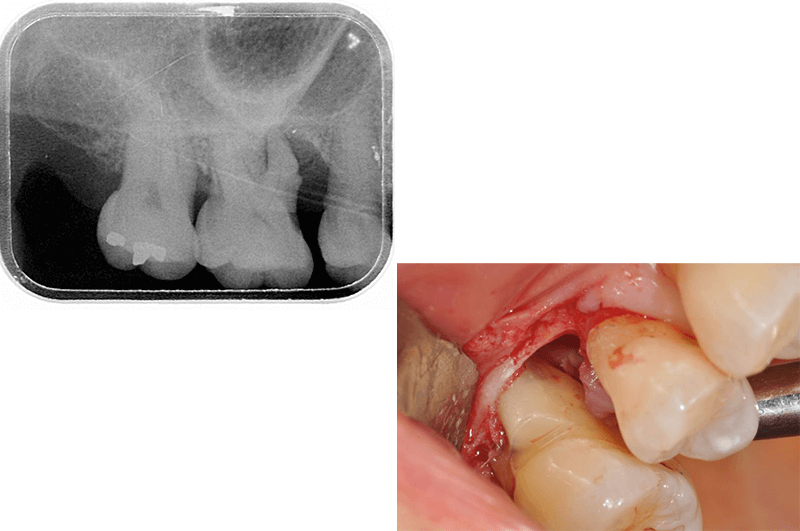

歯槽骨の吸収状態の把握、「平坦な畑(歯槽骨)に木(歯)がまっすぐに生えている」のが良い状態です。特にCT撮影により骨の形状を立体的に把握することが可能になりました。

磨き残しのチェックは毎回、すべて記録しています。歯周病治療の基本ですので、担当衛生士が患者様の上達度にあった指導をします。

歯周ポケットの深さ、付着歯肉の幅、歯肉の連続性、動揺、出血・・・などの歯の周囲組織の安定に関与する項目をすべて検査します。

定期的にお口の中の写真をとり、治療効果の判定や定期健診時の変化などを客観的に捕らえられるように保存しておきます。

細菌の種類や割合などを検査し、歯周病の原因菌の特定や薬物選択時の指標にします。

軽度の歯周病の場合、歯石やプラークの除去を目的とした初期治療を行います。

歯根に付着した歯石の除去

歯石を専用の器具で丁寧に除去し、根の表層(セメント質)に入り込んだ毒素などを取り除き滑択化を図ります。いわゆる大工が材木にカンナをかけて薄皮を剥ぐ要領です。職人さんはカンナを鋭く研いで修練を積んで初めてすばらしい作品を作りだせます。衛生士さんの腕の見せ所ですね。

歯肉に隠れた部分の処置になりますので歯茎が少し痛みます。痛みが嫌いな方には麻酔をしてから歯石の除去を行います。麻酔は針を歯肉に刺す必要のない麻酔法を用います。(重度の場合は一般的な麻酔法を用いることもあります)

衛生士によるプロのブラッシング指導(TBI)

プラークの除去を目的に、個々に適したブラッシング方法をプロである歯科衛生士が指導します。

まず、歯の表面に付着した比較的取りやすい歯石を数回に分けて除去します。急性的な腫れはすぐに引いてきますが、慢性的な腫れを除去するためにはブラッシングの改善が最も重要です。

中等度以上の歯周病になると簡単な歯石の除去では歯肉の腫れを完全に取り除くことが出来ません。腫れている歯肉と隠れた根の部分に歯石が付着している為です。

ですから、治療を行った後、歯石除去やブラッシングによる効果を検査します。歯に付着していた歯石はすべて取り終わりましたので、歯肉の腫れ具合を今までよりも細かく検査していきます。歯肉の回復度合いや歯の清掃状態から外科的な切除が必要かどうかの判断を行う為です。

歯周病が進行すると歯槽骨が吸収し、歯がぐらついてきます。このような症状は初期治療だけでは完治が難しく、歯周外科治療が必要なケースがございます。

歯周外科治療には色々な方法があり、症状に合った方法を選択いたします。いずれの方法を用いても歯肉の回復までには長い時間がかかります。腫れは切除によりなくなりますが、正常歯肉に回復するには自己管理が最も重要になります。

歯石が付き始めたり、歯肉が腫れたり、磨き残しが在ったりと月に1回程度の来院で自己管理に不足している部分のチェックを徹底して行います。このメンテナンスこそ歯周病治療の根幹であり、メンテナンスを怠ってしまうとせっかくの治療が無駄になってしまいます。

歯周病が進行すると歯ぐきが下がり、やがて歯周囲の骨(歯槽骨)が吸収してしまいます。歯槽骨の吸収は一様に進行するわけではなく吸収の早い所や遅い所が混在しており、凸凹な状態になっています。

腫れの治まってきた歯肉は歯槽骨の形態に合わせて治癒しようとする為、歯肉の形態までもが凸凹になります。

歯肉と歯槽骨が凸凹のままだとブラッシングが届かず、歯周病が治らない原因となります。

こういった歯槽骨の凹凸を整形し、メンテナンスしやすいお口の環境改善を図るのが歯周外科処置です。骨の整形処置や歯肉の腫脹や形態を行うことにより、歯肉と歯槽骨に凹凸のない平坦・平滑な状態に修正出来ます。結果、歯ブラシが届き易く細菌が停滞しにくい環境に改善出来ます。

歯周外科処置には凸の骨を削合して歯槽骨を平坦にする方法と失ってしまった凹の部分に骨を再生させて平坦にする歯周組織再生療法があります。

歯周組織再生療法は一度失ってしまった骨を回復させることのできる方法として期待されていますが、骨の凹形態によって再生に適した方法を選択する必要があります。外科処置前の炎症除去と精密検査が重要です。

エムドゲイン

エムドゲインは歯周組織の失われた部分に塗布することにより、破壊されたセメント質などを再生に導きます。ゲル状物質の名前をエムドゲインといい、スウェーデンのビオラ社で開発された新しいブタ歯胚組織使用歯周組織再生用材料です。

リグロス®

リグロス®は世界初の歯周組織再生医薬品で成長因子の作用により歯周病で破壊された歯周組織の周囲にある細胞を増やすだけでなく、さらに血管を作り細胞に栄養を送り込みます。これらの作用により歯槽骨などの歯周組織の再生が期待できます。リグロス®と同じ成分は、すでに、やけどや床づれなどの治療に使用されており、薬事法でも認可がおりており安全性も証明されています。

バイオス

皮質骨や海面骨から化学的な製造処理過程を経て有機成分を除去し、骨梁構造と多孔性の保持をしています。移植材内面の面積、多孔性、結晶のサイズなどの生理学的性質やカルシウムとリンの比率は、脱灰凍結乾燥骨やハイドロキシアパタイトと比較して、人骨にかなり近いと考えられています。 日本で高度管理医療機器としての安全性,有効性が認められ薬事承認を取得しています。

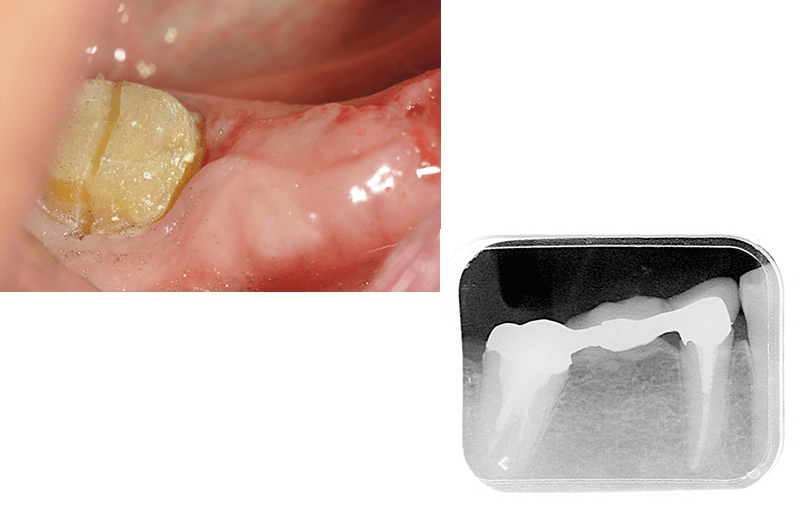

45歳女性。主訴:口臭が気になる。歯が浮いた感じがする。歯周病治療(保険内)で対応。

| 治療期間 | 約2か月半 |

|---|---|

| 通院回数 | 10回 |

| 治療日 | 保険内 |

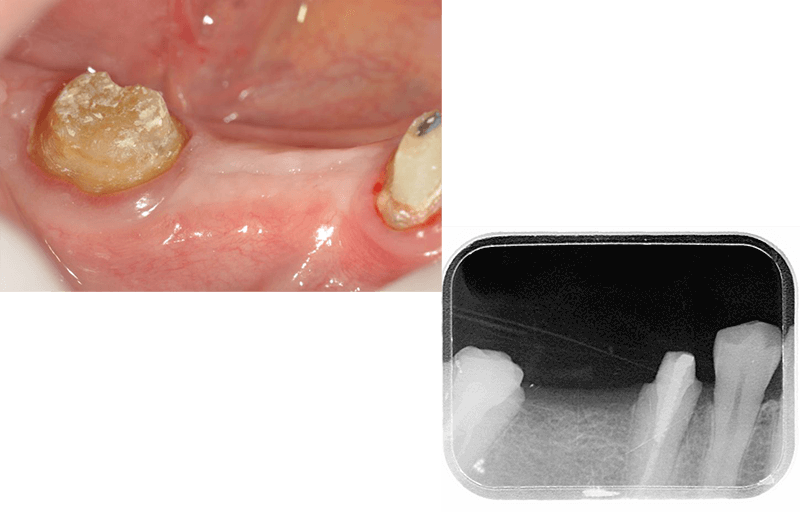

| 治療期間 | 1か月半 |

|---|

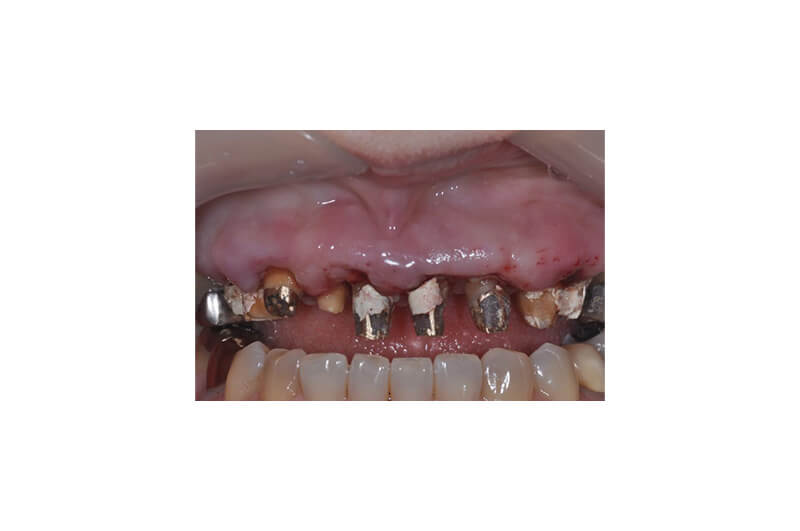

| 治療期間 | 約1年 |

|---|

再生療法のエムドゲイン症例

| 通院日数 | 4日 |

|---|